Работа над «Богомольем» спасла меня от пропасти,– удержала в жизни. И. Шмелев «Богомолье» – книга веры и света. Ее герои – это живые свечи, стоящие перед Богом. Литературный критик В. Мельник |

«Богомолье» – первое произведение автобиографического цикла, к которому принадлежит и «Лето Господне» – было написано Шмелевым в 1931 г. в Париже. Автор создавал его параллельно с «Летом ... ».

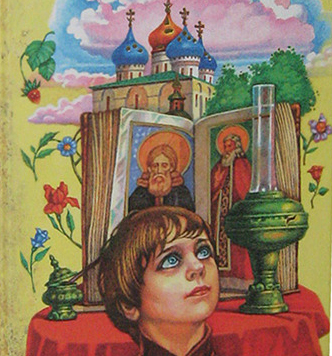

Это повествование о паломничестве маленького Вани, плотника Горкина, старого кучера Антипа, Феди-бараночника, Домны Панферовны с внучкой из Замоскворечья в Троице-Сергиеву Лавру. Сюжет соткан из дорожных эпизодов, свидетелем которых становится Ваня, из описания судеб богомольцев: молодой и немой красавицы, которая лишилась дара речи, заспав своего первенца, а во время паломничества исцелилась, парализованного орловского парня, бараночника Феди... Собрались люди из одного московско-замоскворецкого гнезда, старые, молодые и ребята, и идут на богомолье к Троице-Сергию, шаг за шагом, день за днем; а нам рассказывается из чистой детской души (вроде блаженных воспоминаний) все, что они думали и чувствовали, что видели и слышали, чего искали и что нашли...

Чудесно сказал о «Богомолье» критик В. Мельник: «Богомолье» – книга веры и света. Ее герои – это живые свечи, стоящие перед Богом. Отсюда необычайное даже для русской литературы тепло, исходящее от книги. Писатель описывает только «родных» по духу, только «своих», «домашних». А дом его – вся Святая Русь, в которой люди, хотя и грешны, но стремятся к свету, к добру, к Богу. Для маленького героя повествования – это люди одновременно и родные, и святые. В каждом – пусть и грешном – зернышко святости. Каждый дорог Богу, не покинут Им, а значит, дорог и автору. ... Оттого, что Шмелев описывает только «своих», и притом глазами ребенка, его книга необычайно уютна, тепла, «одомашнена». ...

«Богомолье» – это не только свежий, «вкусный», живой рассказ о паломничестве в Сергиеву Лавру, сколько размышление о ежедневном, ежеминутном восхождении человека к Богу, о молитве к Богу (БОГО-молье) и о всегдашнем хождении человека «под Богом» – как о единственно нормальном образе человеческой жизни».

Событийный ряд, земной путь героев к Лавре соединен в произведении с путем небесным, духовным, с восхождением паломников к Божьей правде. Венцом паломничества становится благословение старца Варнавы. Встреча со старцем вызывает у мальчика слезы религиозного восторга и очищения: «И кажется мне, что из глаз его светит свет. Вижу его серенькую бородку, острую шапочку-скуфейку, светлое, доброе лицо, подрясник, закапанный густо воском. Мне хорошо от ласки, глаза мои наливаются слезами, и я, не помня себя, трогаю пальцем воск, царапаю ноготком подрясник».

Однако Лавра, символ веры, не может заменить мирянину ту жизнь, которая уготована ему судьбой. Человек, по мысли И. Шмелева, и в миру совершает свой православный подвиг, не случайно старец Варнава не одобряет стремление Феди уйти в монастырь: «...Господь с тобой, в миру хорошие-то нужней!..»

"Богомолье" примыкает к традиционному для русской литературы жанру "хождений".

Повесть полна чудесных невыдуманных событий. Читателя поражает открывшаяся ему близость и достоверность чуда. Здесь и рассказ о сверхъестественном спасении Богородицей Горкина от верной гибели, и описание невероятной встречи наших богомольцев со старыми друзьями их семьи, здесь и повествование о чудесном исцелении расслабленного – хотя и не мгновенном, но безусловном. Чудеса, запомнившиеся Ивану Шмелеву с детства, почти не удивляют его и воспринимаются им как норма жизни. Они зримо и предельно убедительно свидетельствуют о непрестанном действии Промысла Божия в человеческой судьбе.

Герои идут на богомолье из Замоскворечья в Троице-Сергиеву Лавру, потому что "самое душевное это дело – на богомолье сходить". Путь длиною в "семь десятков верст" нужно пройти за три дня. "Время горячее" терять нельзя – пора сенокоса. Дорога – символ вечного движения к покаянию...

Произведение состоит из двенадцати глав, каждая из которых представляет собой картину-впечатление для шестилетнего Вани, чьими глазами и наблюдается и постигается жизнь. В этом заложен определенный смысл. Ребенок знакомится с миром взрослых, он один в своем познании, а кругом – целая неизведанная вселенная, представленная чередой уже выросших, прошедших путь духовного возмужания людей.

Мы видим Горкина, "дядьку" Вани, хранителя и продолжателя традиций, носителя идеалов святости, добра и красоты.

Миропонимание православного христианина раскрывается в ряде драматических эпизодов. Вот лишь один из них. Ваня, испугавшись несчастного парализованного, хочет убежать от его коляски, но Горкин велит ему смотреть, ибо «грех от горя отворачиваться»:

"В ногах у меня звенит, так бы и убежал... Лицо у парня костлявое, как у мертвеца, все черное, мутные глаза гноятся. Он все щурится и моргает, силится прогнать мух, но мухи не слетают. Стонет тихо... Руки у него тонкие, лежат, как плети. В одной вложен деревянный крестик, из лучинок..."

Домна Панферовна, так живо напоминающая некрасивую Матрену Тимофеевну, наставляет Ваню и Анюту, закладывая основы нравственности.

Сидя на резной тележке, олицетворяющей талант народа и его историческую память, мальчик любуется городскими и сельскими видами. Здесь и лавчонки, и трактиры, и дворы Замоскворечья, и панорама Кремля, и “Москва-река – в розовом туманце”, и утренний Храм Спасителя, и Успенский, Благовещенский, Архангельский соборы, и Никитские ворота... а далее лежит “святая дорога”, где много солнца. “Весело, зелено, чудесно! И луга, и поля, и лес...”

От старца Варнавы получили герои повести благословение. Ване приятно слушать молитву, которая “зачинает всенощную”:

«Благослови, душа моя, Господа, Господи Боже мой, возвеличился еси зело. Вся премудростию сотворил еси...»

Богомольцы возвращаются с “духовной радостью”...

В повести много места отводится святому Сергию Радонежскому, описанию церковной службы в Троице-Лавре, да и само “хождение” к Преподобному сопровождается бесконечными рассказами о религиозных таинствах. Наслушавшись этих разговоров, мальчик бредит наяву: “Закрываю глаза – и вижу: золотой крест стоит над борами, в небе. Розовое я вижу, в золоте, – великую розовую свечу, пасхальную. Стоит над борами, в небе. Солнце на ней горит. Я так ее ясно вижу! Она живая, светит крестом – огнем”. Такой привиделась Ване колокольня Троице-Сергиевой Лавры.

В повести много места отводится святому Сергию Радонежскому, описанию церковной службы в Троице-Лавре, да и само “хождение” к Преподобному сопровождается бесконечными рассказами о религиозных таинствах. Наслушавшись этих разговоров, мальчик бредит наяву: “Закрываю глаза – и вижу: золотой крест стоит над борами, в небе. Розовое я вижу, в золоте, – великую розовую свечу, пасхальную. Стоит над борами, в небе. Солнце на ней горит. Я так ее ясно вижу! Она живая, светит крестом – огнем”. Такой привиделась Ване колокольня Троице-Сергиевой Лавры. Внутренняя фабула повести – это поиск нравственных опор в новой жизни и нахождение их в религии, в чудесном явлении Сергия Радонежского, в нетленном свете его обители – Троице-Сергиевой Лавры. Для ребенка житие праведника – это пример для подражания, образец высокой духовности.

Язык произведения богат, так как автор умеет придавать вещам жизнь, которую чувствует читатель. Знакомясь с героями повести, мы не только думаем – мы видим, дышим, слушаем, касаемся руками того мира, который он нам предлагает:

“Едем березами, чистой рощей. Кукушки и там, и там – кукуют, как очумелые, от грозы. Густо пахнет березой, сеном, какими-то горькими цветами...”

И. С. Шмелев пишет о великом даре православного христианина – веровать сердцем и освещать лучами этой веры свой быт и труд, природу и смерть... Таков дух Руси.

Сам Иван Сергеевич о «Лете Господнем» и «Богомолье» писал: « ... они стали как бы отпускной молитвой. Я знаю три случая: за несколько дней до кончины Бальмонт читал – в какой раз! – «Лето Господне». Его вдова говорила: «Читал вслух, но как-то по-особенному, иначе, чем обычно»... 2-е – Немирович-Данченко, Василий Иванович – умер под 90 было, – в день смерти читал «Богомолье». Писал мне раньше, что читал не раз... И 3-е – Митрополит Антоний, в последние дни перед кончиной, приказывал келейникам читать ему «Богомолье». Иные мне писали: эти книги мы держим у божницы. Иные так: говея, мы готовимся, читая Ваши – «Лето Господне» и «Богомолье». Это утешение мне большое».

Сам Иван Сергеевич о «Лете Господнем» и «Богомолье» писал: « ... они стали как бы отпускной молитвой. Я знаю три случая: за несколько дней до кончины Бальмонт читал – в какой раз! – «Лето Господне». Его вдова говорила: «Читал вслух, но как-то по-особенному, иначе, чем обычно»... 2-е – Немирович-Данченко, Василий Иванович – умер под 90 было, – в день смерти читал «Богомолье». Писал мне раньше, что читал не раз... И 3-е – Митрополит Антоний, в последние дни перед кончиной, приказывал келейникам читать ему «Богомолье». Иные мне писали: эти книги мы держим у божницы. Иные так: говея, мы готовимся, читая Ваши – «Лето Господне» и «Богомолье». Это утешение мне большое».В заключение еще раз процитируем Ивана Ильина. Лучше, чем он, о «Богомолье» не скажешь: «В этом повествовании все просто, как сама Россия, как русская душа, как русский быт. Просто и в то же время насыщенно, или как бы проникнуто изнутри сияющим светом: светлые, прозрачно лучащиеся слова, слова совершенной изобразительности; легкий, светло-ласковый, все время кротко, облегченно, почти блаженно вздыхающий стиль и ритм, вливающий в душу целительное успокоение; образы солнечного лета, озаренной природы (какие утра! какой полуденный припек! какая гроза! какие закаты!..); и светлые, легкие души, детски чистые, и от этой своей детской чистоты жаждущие еще приблизиться к праведности и преклониться перед святостью Божьего Угодника, чтобы приобщиться ей и хоть раз в жизни коснуться безгрешности. Здесь все пронизано благодатным, врачующим светом: и слово, и образы, и та последняя предметная глубина, ради которой пропето это повествование. А пропето оно для того, чтобы показать и утвердить бытие Святой Руси, ибо книга эта, так же как и книга о «Лете Господнем», есть творение не только художественное, но и исповедническое.

Это исповедание есть порождение любви, любви столь детски-искренней и столь религиозно-беззаветной, что она может только петь, петь светлыми образами, и пением этим приводить в состояние благодарной умиленности всякую душу читающую, и застывшую, и ожесточенную, и гордую, и злую. Любовь, сказанная так, убеждает и побеждает простым вовлечением в круг своего блаженства. Она не то что «предлагает» радостно любить, а наливает душу радостной любовью до краев; и переполненная душа, сама не замечая, начинает петь и радоваться. Искусство совершает свое великое дело — магическое и благодатное, умудряющее и исцеляющее: душа чувствует себя прощенной и прощающей, примиренной и очистившейся. В ней самой просыпается то, что воспела любовь художника, — жажда праведности; и сквозь эту ожившую жажду чистоты и праведности душа начинает созерцать Россию, — видеть ее пространственные и душевные просторы, постигать строение и движение русского духа, осязать историю России, ее уклад, ее быт, ее пути и судьбы. Сила живой любви к России открыла Шмелеву то, что он здесь утверждает и показывает: что русской душе присуща жажда праведности и что исторические пути и судьбы России осмысливаются воистину только через идею «богомолья»…

Сказать — «русской душе присуща жажда праведности» — не значит оправдать и одобрить все то, что когда-нибудь и где-нибудь совершил и совершит человек, носящий русское имя. Не обо всех «русских» и не обо всех их делах идет здесь речь… Но тот, кто способен увидеть русскость русского человека, и действительно увидит ее и станет ее описывать, тот непременно отметит, что в саму сущность русскости входит мечта о совершенстве, жажда приблизиться к нему, помысел о «спасении души», вздох о Божием, взыскание Града, готовность преклониться перед праведником, склонность — рано или поздно, или многократно, или хотя бы перед смертью только — уйти в некое Богомолье.

Это песнь о том, как русские дети к Богу ходили и как Господь их обласкал и утешил; как Он открывался им во всем: и в этом «загоревшемся» от утренней зари «прутике над скворешней»; и в «радостных ягодках» душистой земляники; и в жертвенных порывах дарящего сердца; и в примирении после дорожной ссоры; и в страданиях калеки; и в водном наказании «шатающих веру» «охальников»; и в нужных, с виду «случайных», до глубины волнующих встречах; и в младенческой исповеди Горкина, годами кающегося в своем невольном грехе; и в тихости прозорливого старца, батюшки Варнавы; и в розовой лаврской колокольне, глядящей из голубого неба вблизь и вдаль.

Как близко Божие к человеку, когда душа его открыта и внемлет! Какая тишина нисходит в душу при мысли о том, что «все тут исхожено Преподобным, огляжено; на всех-то лужках стоял, для обители место избирал; просвещёно все тут, благословлёно».

И вот душа незаметно становится по-детски прозрачной и радостной. Глубокими, верующими глазами смотрит она на все и чует несказанную благодатность мира; и чует подлинную осененность и окрыленность русской души в час молитвы и богосозерцания. И, вздыхая глубоким, трепещущим вздохом, перевертывает читатель последнюю страницу книги, зная рассудком, что это «только книга», и не постигает, как может простая книга столько показать и принести такие дары…

Ибо поистине здесь показана великая духовная красота. Красота, прикрытая, а от многих и совсем скрытая, русским простонародным рубищем. За простотой, за скудностью, за наивностью русского богомольца показана и душевная чистота молящегося, и благоуханная прелесть его молитвы, и неизреченная благость Того, Кто отзывается на эту молитву; показан человек русский в его обращении к Богу — с великой художественной прозрачностью, с великим чувством меры, с любовным юмором, обессиливающим яд близлежащей бытовой пошлости».